代表は八王子市の元教員だったのですよね?

はい。東京都の小学校教員として、八王子市で6年間、小金井市で3年間、子どもたちに教えていました。

そもそも、小学校教員になったキッカケは何ですか?

大学4年生のころ、恩師に勧められて学生ボランティアとして学校現場に行ったのがキッカケです。卒業後、通信制大学に入り直し教員免許の単位を取りながら、元八王子東小学校でメンタルサポーターになりました。

メンタルサポーターとは?

通常級に在籍する、発達に課題のあるお子さんを中心に学習支援をしたり、周りの子どもたちとうまく関われるように声掛けをしたり、担任の先生の補助をしたりするのが役割でした。

メンタルサポーター時代に、あるお子さんと出会ったそうですね。

そうです。最初は「学校の先生になるのも、悪くないかな~」程度に思っていたのですが、A君との出会いが私の人生を決めました。「絶対に教員になる!」と決意できたのはA君のおかげです。

A君はどんなお子さんだったのですか?

かなり激しかったです(笑)。

穏やかなときに1対1で話すと、とても優しく、かわいいお子さんだったのですが、自分に不都合な事が起きた場合や授業中に我慢できなくなった場合には、怒り狂って暴れたり、ぶったりけったり、ボールを投げたり、唾を飛ばしたり、砂を投げたりしました。

代表にもA君はそういうことを?

はい。全部(笑)。

そんなことがあっても、A君との出会いが人生を決めたのですね。どんなことがあったのですか?

3学期末。最後の最後に手紙をもらったのです。

お手紙には何と書いてあったのですか?

「こまだせてごめんね。でも、ありがとう」

こまだせてごめんね?

はい(笑)。彼としては「困らせて、ごめんね」と書きたかったのでしょう。

1年間彼と関わってきて、「どうして、この子は変わらないのだろう?」、「まったく反省しないのかな。この子には感情が無いのかな?」、「暴力をふるっておいて、謝らないなんて、どういうことなのかな」と悶々とした思いを抱き続けていました。

それなのに、最後の手紙で「こまだせてごめんね。ありがとう」。

つまり、反省していた? そして感謝も。

そうなのです。

彼は、彼自身の中で、大人のようにはうまく言葉にできないけれど、私に対して本当に申し訳ない思いでいっぱいで、だけれども自分ではどうしようもない怒りがこみあげてきて、コントロールできず暴れてしまう。

彼の小さな胸の中で、強く大きな葛藤があったのだと気づいたのです。

嫌なことがあるたびに、攻撃的な言動を繰り返してきたけれど、いざお別れをするということを知ったときに、これまでのことを申し訳なく思っている、感謝していると伝えたい、そんな彼の思いが伝わってきたのです。

あの手紙から、そして手紙を渡すときに視線を下に向けていた彼の表情から、言葉にならない感情がこみあげてきました。そして「A君みたいな子のために、がんばって教員になろう!」と決意したわけです。

それで教員になったのですか?

はい。それから2年後に教員免許状を取得し、東京都の採用試験に合格しました。赴任先は、市内の川口小学校でした。

教師1年目はどうでしたか?

4月の授業初日に、人生トップレベルの挫折を味わいました(笑)。

「こんなはずじゃなかったのに…」という感情です。

どんなことがあったのですか?

あの日の社会科の授業は今でも忘れません。

私は、額から流れ落ちる汗をぬぐいながら、必死で説明していました。教科書の内容を「わからせよう。理解させよう」という善意からです。

しかし、説明すればするほど、子どもたちは退屈そうに手いたずらをしたり、窓の外へ目を向けたり、時計の針をチラチラ見たりするのでした。

「あれ? おかしいな。全然、集中しないな。」最初の5分~10分間は、そんな思いでした。

しかし、30分が経つころには、真面目な女の子たちでさえ、「先生、授業がつまらなすぎます。どうか、これ以上はご勘弁を」と懇願するような表情でこちらを見ています。どこからか「腹減ったなぁ」、「早く休み時間にならないかな」と聞こえてきます。

さすがの私もその視線と空気を察知しました。

「どうして? どうして? 休み時間はあんなにきらきらした瞳で俺を見ているのに、どうして、みんなそんな顔してるの? ああ、終わりまであと10分もある…。」

無理やりしゃべって、しゃべって、何とか45分間を乗り切りました。

つまり授業がうまくできなかったのですね?

恥ずかしいことですが、そうでした。

キーンコーンカーンコーンとチャイムが鳴り「授業を終わります。」

その瞬間、はじけるように教室から出ていく子どもたち。

いつも通り、数名の子どもたちが近寄って来ました。

「西野先生! 遊ぼう! ねぇ、遊ぼう!」

私は作り笑顔をしながら「あ、ごめん。この休み時間は、職員室へ行かなきゃいけないんだ。」

この胸の苦しさを子どもに気付かれたくなかったからです。顔で笑って心で泣くという状態でした。

「俺って授業が下手なんだ。」

大学で哲学、倫理学など難解な文章を読み、将来的には大学の教授を目指していた私にとって、小学生相手の授業などはごく簡単なはずでした。A君との関わりのように、個別指導は得意だったのですが、40人相手の授業は練習不足でした。また、休み時間には子どもたちに囲まれ有頂天になっていたので、「授業も楽勝!」と思い込んでいたのです。

しかし、まったく通用しない自分がいました。

「甘かったか。勉強しないと…。」

その週末、私が向かったのは、駅前の「まつおか書房」でした。

それから、代表の「教師修行」が始まるのですね?

はい。あまりの情けなさと子どもへの申し訳なさから、授業や学級経営の勉強を始めました。毎週、本を5~10冊買って読み、授業に反映できそうなところは取り入れていきました。

すると、授業が徐々に良くなっていき、子どもたちが成長していくのが手に取るようにわかってきました。教員という仕事にドハマりしてしまいました。

どのように、どのくらい勉強されたのですか?

平日は2時間。土曜日は8時~18時、日曜日は9時~16時くらいまで家や学校、カフェで授業の準備、教材研究をしていました。セミナーにも毎週参加し、書籍代と合わせると、毎月10万円前後、自己投資していました。

めちゃくちゃストイックですね?

はい(笑)。やばいですよね(笑)。

365日中360日以上は学び続けたという自負があります。しかも5年以上は継続しました。

子どもたちの期待に応えたい、子どもにとって価値ある教師になりたいという思いと、またあの絶望感を味わいたくないという恐怖心、不安に突き動かされていたともいえます(笑)。

私自身が自閉的といいますか、こだわりが強い部分があるので、その特性をうまく生かせたのかもしれませんね(笑)。

全国に勉強仲間がいたとか?

全国の若手教師と学び合っていました。

教員3年目からは毎月、北海道、名古屋、奈良県、群馬県、神戸、横浜など飛び回って、全国の教育実践家の先生方と切磋琢磨していました。自らサークルを主宰したり、セミナー講師も務めたりするようにもなりました。

本を出版されたのはどういう経緯があったのですか?

群馬県の恩師から「雑誌原稿を書いてみないか?」と言われ、執筆したのが始まりです。日本標準社の『教師のチカラ』を初めとして、さまざまな教育雑誌に寄稿するようになりました。

そんなある日、明治図書出版の編集者から依頼をいただき、1冊書いてみることになったのです。

1冊目でAmazon学習指導部門1位のベストセラーに?

奇跡ですよね(笑)。

編集者に「どうして売れたのですかね?」と尋ねたところ、「『まえがき』部分の2ページが良かったのだと思います。ストーリー性があって、若手の先生方の共感をつかめたのでは」と言われ、「『まえがき』だけかいっ!!」と突っ込みたくなったのですが「あ、もちろん中身も良いのですけどね」とフォローされました(笑)。

本は全部で4冊出版されたのですよね?

はい。おかげさまです。

多くの先生方のお役に立てたとすれば幸甚です。

私自身、若手教師のころはずいぶんと悩みましたから、気持ちがよくわかるのです。

そんな実績を積んだのに、なぜ東京都の教員を辞めて、JICA青年海外協力隊員として南米のパラグアイへ行かれたのですか?

理由は3つありました。

1つは、昔から海外に興味があり、途上国で国際協力をしてみたかったからです。

2つめは、自分の教育実践が世界に通用するのか、試してみたいという挑戦心からです。

3つめは、自己改造です。

自己改造?

はい。実は教師8年目に、大きな挫折を経験しました。

子どもたちの心が自分から離れていく感覚を味わいました。

授業はこれまで学んだ技術でなんとか成立していたのですが、子どもたちとの信頼関係がいまいちでした。

教育技術はたくさん学んできたものの、技術だけでは語れない人間性とか人格とか、自分の在り方そのものを変革しなければ、この先の人生がうまくいかないと直感的に思ったのです。

ん? う~んと? 具体的にいうと、どんな感じですか?

はい。ここにおいても、いい意味でも、悪い意味でも極端に考えてしまう、私の発達課題が出ている部分かなと思います。

これまでの教師生活の8年間、必死に努力してきたのですが、技術や知識を学ぶ以上の、魂を磨くと言いますか、人格の向上を目指さなくてはいけないと思ったのです。

自分のことを誰も知らない場所、つまり開発途上国に身を置いて、何ができるのか。

そこに新たな自分を懸けたいと思ったのです。

結局、パラグアイには通算4年半ほど生活されていたのですか?

はい。最初の2年間はJICA青年海外協力隊の「小学校教育」隊員として、幼稚園から大学院までの私立一貫校El colegio Nihon Gakkoに配属され、先生方の授業力向上の研修、日本文化の紹介などを行っていました。

任期終了後は、活動先の私立学校に就職し、上院議員である学長を補佐するとともに、学校コンサルタントとして、学校全体の教育システムの改善に努めていました。

たとえば、学部長会議を主宰したり、学校行事予定表を作成したり、運動会を開催したり、教材を開発したり、送迎バスの運転手の研修をしたり、塗装や清掃を手伝ったり、いろいろなことをしていました。

結果として、なぜ児童発達支援・放課後等デイサービスを開業しようと思ったのですか?

コロナで帰国後、国際協力の会社に勤めたのですが、常に頭の片隅にあったのが、悩み苦しんでいた保護者の方々の存在でした。

日本でも、パラグアイでも、発達課題を抱えたお子さんの保護者の方々は、悩み疲れており、余裕がなく、とても大変そうなご様子でした。

私はA君の影響もあり特別支援教育に関心が高かったので、八王子市教育研究会教育相談部長として、現場教員時代から多くの保護者のお話に耳を傾けてきました。

校長室で、保護者の方、特別支援コーディネーター、学校心理士を交え、面談した回数は数え切れないほどです。

また、私自身、個別指導をするために放課後に時間を取って学習を教えたり、夏休みに学校に呼んで指導したり、保護者に私の指導法を動画撮影してもらい家で活用してもらったり、板書計画を事前にコピーして該当するお子さんに配布したり、宿題の量を保護者と相談して調整したり、座席の配置や掲示物を工夫したりと、あの手この手で発達に課題のあるお子さんに対応してきました。

しかし、それでもやはり担任という立場に限界を感じ続けていました。

どうしても40人全員を指導するため、時間、労力、気力に限界がありました。

この後悔といいますか、やりきれなかった感覚がずっと胸の奥にあったのでしょうね。

だから、国際協力の会社でODA(政府開発援助)事業に携わっているよりも、もう一度、現場に戻って目の前で困っている子どもと保護者の方々を助けたいという思いが募っていったのです。

ちょうどその頃、児童発達支援・放課後等デイサービスという事業を知ったのです。

こういった経緯で、私は開業を決意しました。

なるほど。では、まなびやの強みと言いますか、まなびやを利用するメリットは何ですか?

そうですね。それは手前みそですが、リアルガチの教育者だった私が個別療育や小集団療育を通して、学習指導したり、遊んだり、運動したり、コミュニケーショントレーニングをしたりするところでしょうか(笑)。

それ以上に、スタッフ全員が有資格者(保育士、特別支援学校教諭、小学校教員、介護福祉士等)であることに加え、まなびや独特の療育としては、栄養療法を取り入れていることでしょうか。

栄養療法とは?

分子整合栄養医学(オーソモレキュラー栄養療法)といって、食事や栄養を変えることをとおして、さまざまな心と身体の不調を改善する療法です。

主に欧米で1960年代ごろから精神疾患の治療法として応用され、今ではほぼすべての医療分野に及んでいます。日本でもだんだんと広がってきています。

一時的に薬で抑えることも大事ですが、根本的に心身の調子を改善することを目指しています。栄養療法をうまく活用することで、減薬することも可能になった事例がたくさんあります。

まなびやでは、栄養療法を希望される保護者様に対して、分子栄養学の知見をわかりやすくお伝えします。

栄養療法の知識や取り組み方、継続の仕方を保護者様にお伝えするのですね?

そうです。私は“子ども分子栄養学アドバイザー”の資格を持っていますし、本を何冊も読み研究しましたし、私自身も実践していますのでご安心ください。

高額の怪しい薬を売りつけたりしませんのでご安心ください(笑)。

栄養療法に取り組まれてどんな変化がありましたか?

私は不眠症が改善されました。筋トレの筋肉痛が軽減され、気持ちが前向きになり、些細なことを気にしなくなりました。学力が向上しました。これ、リアルな話で、偏差値高い系ではなかった私が39歳のとき、半年間で英語のTOEICスコアが400点台から870点になりました(笑)。

母は70歳を過ぎていますが、イライラが減り、記憶力が高まり、疲れにくくなったと言っています。

私の友人は、寝起きが良くなり、痩せたそうです。

その他、本がたくさん出ていますので、その中にさまざまな効果が例示されています。

まなびやさんで、西野代表が料理を作って提供するわけではないのですね?

はい、私が料理を作って、子どもたちに提供するわけではありません(笑)。

でも、料理は大好きで得意ですよ(笑)。

どうでもいいですが、得意料理は何ですか?

アクアパッツァ、セビーチェ、ローストビーフ。パスタ料理はオイルベース、トマトソース、ボロネーゼ、クリームソースほか全部作れます。

なんで格好つけるのですか? モテたいのですか?

格好つけてないです。

モテたくはあります。

それでは、最後に保護者の皆様へお一言お願いします。

最後にふざけましたが、基本はとてもまじめに療育し、保護者様のお話しに耳を傾けます。安心・安全を第一に全職員で協力してまいります。

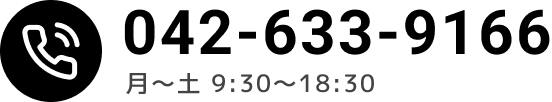

子育てや発達についてのお悩み、お困りごとがございましたら、ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください!